Gegenwärtig umfasst die Sammlung des Heimatmuseums von Entre Rios etwa 13.000 Objekte, außerdem 65.000 Fotografien und 150.000 historische Dokumente. Dieses reiche Erbe zeugt von einem Teil der Geschichte der Donauschwaben von Entre Rios und hilft uns, diese Geschichte in unseren Wechsel- und Dauerausstellungen zu erzählen. Die Bewahrung des Kulturerbes der Donauschwaben erfolgt auf unterschiedliche Weise und beinhaltet folgende Elemente:

eine Museumssammlung, die aus Spenden donauschwäbischer Familien aufgebaut wurde.

eine fotografische Sammlung, die aus offiziellen Unterlagen der „Schweizer Europahilfe“ und der Genossenschaft Agrária, aus Originalfotos und Reproduktionen von donauschwäbischen Familien aus Entre Rios sowie Fotonegativen besteht.

eine multimediale Sammlung von Tonaufnahmen mit Interviews mit Pionieren und Filmen.

eine Dokumentensammlung mit persönlichen und institutionellen Dokumenten, Karten und Grundrissen.

eine bibliographische und historische Referenzsammlung, bestehend aus Büchern, nationalen und internationalen Zeitschriften, Diplomarbeiten und Dissertationen über die Geschichte der Donauschwaben in Paraná und in der Welt

Für weitere Informationen über die Sammlungen wenden Sie sich bitte per E-Mail an das Fachpersonal des Museums: museu@agraria.com.br.

Historische Objekte

In diesem Bereich stellen wir einige der im Museum von Entre Rios ausgestellten historischen Objekte vor, die Teil der Dauerausstellungen sind und zum Verständnis des Lebens in der Gemeinde beitragen.

Honigschleuder

Dieses Gerät wurde im Jahr 1865 vom italienischen Major Francesco de Hruschka in Venedig erfunden und auch die Donauschwaben nutzten diese italienische Erfindung. Die Honigschleuder, die im Heimatmuseum von Entre Rios ausgestellt ist, wurde zu Beginn der Besiedlung des Bezirks aus Holz gefertigt.

Die Schleuder besteht aus einer Trommel, einem Wabenkorb für die Honigwaben und einem Ablauf, durch den der Honig läuft. Die Waben werden in den Korb gelegt und von Hand geschleudert (die modernsten werden bereits elektrisch angetrieben). Der Honig fließt an der Innenseite der Trommel durch den Ablauf ab.

Honig wurde in jeder donauschwäbischen Familie verwendet. 1951/52, als die ersten Einwanderer in Entre Rios ankamen und noch in Gemeinschaftsbaracken lebten, gab es jeden Tag zum Frühstück Brot mit Honig. Wegen seiner medizinischen Wirkung nahm man bei jeder Erkältung oder Grippe einen Löffel Honig zu sich.

Das Bienenwachs wurde mit einer hausgemachten Ringelblumensalbe vermischt und als Heilmittel für Hautkrankheiten, Verbrennungen und Verletzungen verwendet, und natürlich fand der Honig in der donauschwäbischen Küche, in Kuchen, Torten, Plätzchen, Keksen und Honigbrot sowie im Weihnachtsgebäck breite Verwendung.

Kessel und Wurstspritze

Der Kessel und die emaillierten Behälter für Schmalz wurden in den ersten Jahren des Aufbaus von Entre Rios benutzt. Das Schmalz wurde hauptsächlich in der Küche verwendet, aber auch zur Konservierung von Schweinefleisch, da es damals noch keinen Strom gab. Das Fleisch wurde gebraten und dann in emaillierte Behälter gelegt, über die dann das geschmolzene Schmalz gegossen wurde, daher der Name eingebratenes Fleisch.

Mit der Wurstspritze wurden die Därme, die zuvor von den Großmüttern mit Hilfe der Kinder gut gewaschen worden waren, mit einer Fleischmasse befüllt, die mit Knoblauch, Salz, Pfeffer, Paprika und Zwiebeln gewürzt wurde. Die Wurstspritze stammt aus dem ehemaligen Jugoslawien.

Auswanderungskisten

Kisten für den Transport von Gegenständen waren am besten für die Auswanderung oder Einwanderung geeignet. Mit den 500 Familien, die 1951 und 1952 im Rahmen des Ansiedlungsprojekts von Entre Rios aus Europa auswanderten, kamen auch 3.643 Auswanderungskisten. Und was brachten die Donauschwaben in ihren 85 x 60 x 60 cm großen Kisten mit?

Die Auswanderungskisten waren voll mit Werkzeugen, Küchenutensilien, Kleidung, Nähmaschinen, Bügeleisen, Fahrrädern, Radios, Holzofen, Glauben, Gemeinschaftssinn und Hoffnung auf einen Neuanfang. Jede einzelne Kiste durfte nicht mehr als maximal 80 Kilogramm wiegen und mit Holzschrauben befestigt werden. Kisten mit zugenagelten Deckeln wurden nicht angenommen. Sie mussten mit zwei belastbaren Handgriffen versehen werden und alle mussten mit Farbe, Nummer und dem Namen des Familienoberhaupts gekennzeichnet werden.

Viele dieser Auswanderungskisten dienten als Regale und Schränke zur Aufbewahrung von Lebensmitteln und Küchenutensilien, denn im ersten Jahr, als die Häuser in Gemeinschaftsarbeit gebaut und unter den Familien ausgelost wurden, waren sie bereits leer und halfen sehr bei der Anfangsorganisation.

Blutzer

Ein Blutzer ist ein bauchiges irdenes Gefäß mit einem verengten Hals. Löcher im hohlen Griff hatten die Funktion, das Trinken aus dem Schnabel zu ermöglichen.

Die Bauern nahmen den Blutzer mit aufs Feld, zum Ackern und in den Schnitt. Das große Steingutgefäß hielt das Brunnenwasser länger kühl als Glasflaschen. Der Blutzer (mit einem Fassungsvermögen bis zu 10 Litern) wurde meist auf Jahrmärkten gekauft. Es gab auch kleine Blutzer-Gefäße. Sie wurden Pflitzerli genannt.

Flaschenschließer

Dieser Flaschenschließer, der im Heimatmuseum von Entre Rios ausgestellt ist, wurde in den 50er und 60er Jahren benutzt.

Wie bewahrten früher die Donauschwaben ihren Wein oder Schnaps, aber auch Obstsaft, eingekochtes Tomatenmark und Speiseöl auf? Richtig: in Glasflaschen. Denn diese schützten die Getränke vor dem Eindringen von Fremdstoffen und vor Verdunstung. Luftdicht verschlossen wurden die Flaschen mit einem Kronkorken, einem kreisförmigen Blechstück. Für den Verschluss bediente man sich eines Flaschenschließers.

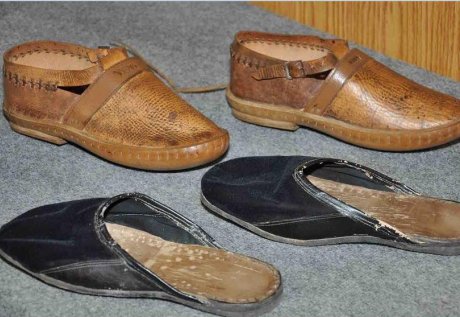

Patschker & Schlappe

Was ist ein Patschker? In den »Wortkundlichen Studien« von Anton Scherer kann man nachlesen: »Patschker ist ein absatzloser rinds- oder schweinslederner Schuh mit einer dicken Sohle. Geschlossen wird er auf dem Oberleder mit einem Riemen oder einer Schnalle. Ursprünglich hauptsächlich beim Ackern getragen. Später Übertragung auf leichten Hausschuh.«

Im »Wörterbuch der donauschwäbischen Bekleidungsgewerbe« von Hans Gehl heißt es: »Neue Lederpatschker wurden mit Fett eingerieben, damit sie Wasser abstoßend und haltbarer wurden. Die allgemeine Verbreitung dieses Schuhwerks ließ den Spitznamen »Patschkeschwowe« aufkommen.

Als praktisches Schuhwerk wurden Lederschlappen in der bäuerlichen Tracht mit Wollstrümpfen sowohl bei der Arbeit als auch im Hof und von Männern sogar zum Tanz angezogen. Dafür steht der Ausdruck Schlappeschwowe für die bäuerliche Bevölkerung und das im Banat verbreitete Lied: »Mei Hans, der tanzt in Schlappe,/in Schlappe tanzt mei Hans./Un tanzt er net in Schlappe,/so is es net mei Hans.«

Die alten Kirchenbücher

Die alten Kirchenbücher

In der alten Heimat der Donauschwaben in Südosteuropa war die Kirche nicht nur der architektonische Mittelpunkt des Dorfes, sondern auch das Herz des religiösen Lebens. Das christliche, aber auch das private Leben, von der Geburt bis zum Tode, stand unter dem Einfluss der Kirche.

Zu Anstand und Gottesfurcht wurden die Kinder schon von klein auf von der Mutter erzogen. Sobald man sprechen konnte, musste man kurze Gebete lernen. Wenn die Kinder lesen konnten, wurden sie in die »Christenlehr« geschickt.

Der sonntägliche Kirchengang wurde als bedingungslose Pflicht angesehen und man zog das schöne »Sunndogsgwand« an. Aus jeder Familie musste mindestens eine Person in die Kirche gehen.

Auf dem Foto sieht man ein Messbuch aus dem Jahre 1929 in lateinischer Sprache, das im Heimatmuseum von Entre Rios ausgestellt ist.

Ein »Gebet der Kirche« aus diesem Buch:

O Gott, der Du diese heiligste Nacht

durch den Strahl des wahren Lichtes

Leuchten gemacht hast,verleihe uns,

wir bitten Dich, dass wir, die wir die

Geheimnisse dieses Lichtes auf Erden

erkennen, auch dessen Freude im

Himmel genießen mögen;

der mit Dir lebt. Amen.

Kammfutter, Kammbehälter

Der Kammbehälter wurde an der Wand befestigt. Er hat eine Öffnung, in der Kämme oder Bürsten aufbewahrt wurden.

Der bestickte Kammbehälter des Fotos wurde von einer Donauschwäbin in Entre Rios, geboren in Tovarnik (Syrmien), angefertigt.

Die Kambl hot mr beim Kamblmacher gkooft oder uf am Markt. Der Kammmacher fertigte verschiedene Kammarten, aber auch u.a. Schuhlöffel und Knöpfe aus Rinderhorn an. Das wurde gekocht, aufgeschlitzt und zu Platten gepresst. Neben Horn wurde Aluminiumblech verarbeitet. Nach dem Zweiten Weltkrieg ersetzte die Herstellung von Kämmen aus Zelluloid zunehmend die Hornverarbeitung.

Häufig wurde der Beruf des Kammmachers von Generation zu Generation weitervererbt, so dass die ganze Großfamilie von diesem Handwerk lebte.

Lampen

Wenn sich die Nacht über das Dorf breitete, blieb das Mondlicht die einzige Beleuchtung auf der Straße des Ortes. Sobald er sich jedoch hinter den Wolken versteckte oder als Neumond sein fahles Licht versagte, blieben die Straßen dunkel. Wenn jedoch im Winter jemand »weg musste«, z. B. man ging »zur Reih«, zur Spinnstube in der Nachbarschaft oder in der Adventszeit in die »Roradi«, in den Frühgottesdienst, oder zu Weihnachten »in die Mette«, dann suchte man mit einer Laterne den Weg durch das Dunkel der Nacht. Welch Zauber verlieh dann die brennende Laterne des nächtlich Dahineilenden der Straße, wahrlich ein Stückchen selige Romantik.

Während des Winters traf man sich in der warmen Stube. Die Mädchen und Frauen beschäftigten sich mit Handarbeiten. Die Männer spielten Karten. Es wurde gelacht, geschwatzt und gesungen. Die Öl- oder Petroleumlampen, die mit ihrem gelben Schein die Stuben spärlich ausleuchteten, schufen eine gemütliche Stimmung im Raum.

Auf der Siedlung Entre Rios ging das Elektrizitätswerk im Oktober 1952 in Betrieb. Damit war es möglich, die verschiedenen Anlagen der Genossenschaft Agrária, wie die Weizen- und Reismühle, zu betreiben. Innerhalb der nächsten vier Jahre wurden die fünf Dörfer an das Stromnetz der Agrária angeschlossen. So bedienten sich in den Gründungsjahren von Entre Rios die Donauschwaben auch der Petroleumlampen, um des Nachts in den Stall zu gehen oder im Haus noch eine Arbeit zu verrichten.

Foto: Diese Lampen sind im Heimatmuseum von Entre Rios ausgestellt.